3名宇航员图片-三名宇航员最新消息

1.神舟13号宇航员名字是什么?

2.太空出差三人组 4 月将返回地球,你有什么期待?

3.世界各国有哪些女航天员?

4.王亚平他们返回地球,为何还要穿着航天服?苏联的教训要以此为戒

5.3名航天员安全着陆,空间站无人驻守,外人可以偷着探访吗?

6.11年,因大意导致的悲剧,苏联3名宇航员牺牲在外太空

神舟13号宇航员名字是什么?

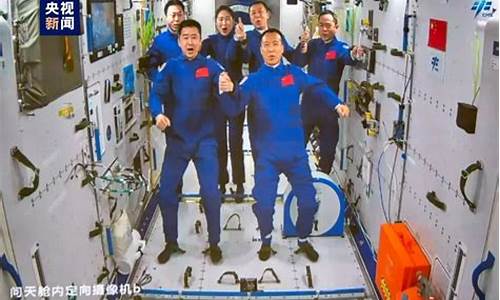

据中国载人航天工程办公室消息,经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定,翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员将执行神舟十三号载人飞行任务,由翟志刚担任指令长。

神舟十三号为中国载人航天工程发射的第十三艘飞船,是中国空间站关键技术验证阶段第六次飞行,也是该阶段最后一次飞行任务,按照部署,神舟十三号航天员乘组在轨驻留六个月。

飞船特点

神舟十三号载人飞船将实现多个首次,即首次与三舱组合体自主快速径向交会对接,首次长期在轨停靠6个月,实现4个载人航天器形成组合体长期在轨飞行。中国航天科技集团八院承担神舟十三号的电源分系统、对接机构分系统、推进舱结构与总装、测控通信子系统、总体电路分系统推进舱电缆网及三舱配电器。

神舟十三号将首次与49吨级的空间站组合体自主快速径向交会对接。

太空出差三人组 4 月将返回地球,你有什么期待?

期待就是:希望三位宇航员能够平安归来,同时希望给中国的航天事业增加更多的分析数据,让我们的航天事业更上一层楼。

回顾一下,太空出差三人组是在北京时间2021年6月17日9时22分出差到太空的。2021年以来,我国载人航天工程已成功实施空间站关键技术验证阶段5次飞行任务,目前,核心舱组合体在轨稳定运行,神舟十三号航天员乘组状态良好,于今年4月返回地面,空间站建造关键技术得到全面验证,后续任务准备扎实推进。

中国载人航天取得了哪些新成绩?

五个月中,航天员开展了空间站组装建造关键技术试验。任务期间,通过机械臂舱段转位

手控遥操作等试验;检验了机械臂舱段转位的可行性和有效性;验证了空间站舱段转位技术和机械臂大负载操控技术。航天员首次在轨利用手控遥操作设备控制货运飞船与空间站进行交会对接。初步验证了空间站与来访飞行器手控遥操作系统的功能性能。为后续空间站在轨组装建造积累了宝贵经验。

返回准备阶段要做什么

随着约180天的太空生活进入尾声,航天员们这两天已经开始为“回家”作准备了。中国航天员训练中心航天医学工程总体室副研究员仲伟巍日前接受媒体访表示:“在走之前有大量的物资需要整理,包括天舟三号上的那些货包、各类产品。后面神舟十四号可能会间隔一个多月才会再上来,所以需要提前把这些产品设备都归置到位。另外,还要把重要的样品带回来,这些也需要提前规划好。从下周开始,要重点开展这部分工作。”

中国空间站建设新时代来临

总的来说,目前我国的空间站正在按照有序地进行当中。太空军备竞赛已经成为了当前各国比拼科技硬实力的关键一战,是现代科技的最高精华,它的建设和运行是对1个国家综合科技能力的考验,而在这些高科技技术当中,空间对接无疑则是最关键、最具挑战性的核心技术之一。

神舟十三号是空间站关键技术验证阶段的收官之战,相信6个月后,我们所关心的神舟十三号所承载的验证任务都会得到解答。接下来的时间,按照规划,我国将在 2022 年陆续发射这两座实验舱,并与天宫空间站交会对接组成完全体,同时载人航天工程也会进入常态化,我们将会以更多的方式去了解神秘的太空。

另外,在神舟十三号任务之后,我国还将会陆续发射天舟四号、神舟十四号、问天实验舱、梦天实验舱、天舟五号、神舟十五号等任务,不仅要完成中国空间站的组装建造,还要让空间站进入正式运营阶段。

世界各国有哪些女航天员?

神州十三号载人飞船预计会在10月16日凌晨时间进行发射,此次的飞行组由三名航天员组成,分别是:翟志刚、叶光富、王亚平。在这次飞行中,航天员将首次在轨道驻留6个月之久,并且这次出舱活动是由女航天员王亚平执行,这是首次女航天员实施出舱活动。

因为这一举动,王亚平受到了社会上的普遍关注,顺带引起了大家对于女航天员的热议。那么航天事业发展至今,世界各国都有哪些女航天员呢?

首先说说我们国家都有哪些女宇航员吧。中国的第一位女航天员是刘洋,她在2012年的时候和航天员景海鹏和以及刘旺组成飞行乘组,执行神舟九号和天宫一号载人交会对接的任务。刘洋那次的飞行时长为十三天,主要承担相关的科学实验任务。王亚平则是我国第二位女性航天员,在神州十三的飞行中承担出舱任务以及一些相关的事宜。我国目前,女航天员只有刘洋和即将升空的王亚平,共计两位。

世界上的第一位女航天员是苏联的捷列什科娃,1963年的时候,捷列什科娃乘坐“东方六号”进入太空,月球上的一座环形山就是用她的名字命名的。世界上第二位女航天员也是苏联的,名字叫萨维茨卡娅,是首位进行太空行走的女航天员。

世界上第三位进入太空的女航天员是美国的萨利.赖德,也是美国最年轻的宇航员。世界上飞行时间最长的女航天员是美国的卢西德,飞行时间长达188天之多。世界上第一位航天飞机的女机长叫艾琳.柯林斯,也是美国人,她多次进入太空。世界上第一位黑人女航天员是梅.杰米森,她搭乘奋进号航天飞机进入太空,并且在太空度过8天的时间。

日本的首位女航天员是向井千秋,韩国的首位女航天员是李素妍,加拿大的首位女航天员是罗伯塔.邦达尔。目前为人类航天事业牺牲的女航天员有两位,分别是卡尔帕纳和劳雷尔.克拉克,两人都是因为航天飞机“哥伦比亚”在空中坠毁导致遇难。

目前全世界共有大约90名左右的女航天员,进入太空的接近60名,笔者在此就不一一进行介绍了。其实,如今不仅在航天业,女航天员越来越多,并且占据一定的位置。各行各业中,女性同志都显得越来越重要,她们表现出良好的工作能力,并且得到了大家的一致认可。

王亚平他们返回地球,为何还要穿着航天服?苏联的教训要以此为戒

神州十三号在昨天成功返回地球,载着三名宇航员的神州十三号经历了6个月的太空旅行,顺利地完成太空任务,这个消息非常震惊。

在他们出舱的时候,细心的网友会发现,他们还是穿着宇航服,返回舱的空间狭小,再加上这些宇航服非常重,为什么还要穿?如果不穿的话会怎么样,其实,在前苏联的时候就有类似的情况发生,后果非常严重!

航天服有什么用?

首先我们要知道,载人航天工程不是环绕地球几圈,在天上弄个房间这么简单,每个环节都是至关重要的,必须要有高端的 科技 作为支持,无论是空间站,发射火箭还是实验舱,甚至穿在宇航员身上的衣服都充满着很多黑 科技 !

众所周知,遥远的太空站所处的是一个真空的环境,没有氧气,完全失重,空气压力很小,如果将身体直接暴露于外面,不到一秒钟,就能使宇航员产生不可逆的影响,我们的身体有血液流动,身体结构完全是由地球环境而进化的,太空中完全不适合人类停留!

再加上太空中处于超低温,也会使得宇航员的身体冰冻起来,辐射的影响会更大,因为地球臭氧层会过滤掉大部分来自太阳的辐射,而在太空,辐射会全部被皮肤吸收,这种条件非常危险!

所以我们太空站的作用就是为宇航员提供一个模拟地球环境,在太空站内,宇航员不需要穿宇航服,有足够呼吸的空气,吃的食物甚至还有健身设施,还有一个重要的就是保温。

宇航服不仅仅是一件可以抵挡太空艰苦环境的衣服,它的 科技 工艺非常复杂,世界上第一个使用宇航服是来自美国的波斯特,在二十世纪三十年代,这位冒险者穿着宇航服在同温层来测试宇航服的作用,这种宇航服内置发动机,可将宇航服吹起来,增加内部的压力!

上世纪,美国宇航员进入亚轨道,她穿的是战斗飞行员穿的压力服,虽然在一定程度上可以达到增加内部压力的作用,但是要作为太空服来使用,依旧远远不够,经过几十年的发展,宇航服技术变得越来越成熟,功能变得非常强大,但是还是非常重,宇航员穿起来看着还是笨笨的。

返回地球时为何宇航服?

我们要知道,返回舱的环境其实和空间站差不多,足以让宇航员在里面呼吸和保温,让宇航员穿航天服完全是为了安全着想。

其实在进入加速轨道期间,没什么影响,在进入大气层之后,空气会和返回舱产生激烈的亲密接触,产生大量的热,返回舱会一直抖动,在减速阶段宇航员承受的压力非常巨大,想象一下坐过山车,这也是最低级的比喻了,外面发热,里面温度也会变高,此前嫦娥五号探测器返回大气层时表面温度骤升到3000摄氏度。虽然返回舱具有隔热作用,但里面也不会因此没有任何影响,所以宇航员必须穿宇航服。

前苏联教训不能忘记!

在11年,前苏联发射了名叫联盟11号的飞船,将三名宇航员送入太空,仅仅在空间站驻留一天一夜,就准备返回,在进入大气层时,返回舱的阀门被震开,气压迅速下降,三名宇航员当时没有穿宇航服,身体完全暴露在外面,最终他们因为缺氧,失压等原因全部遇难!

这是 历史 上最惨痛的返回舱事故,所以为了避免此事的再次发生,我国让宇航员在返回舱也穿上宇航服是一个明确的选择!

3名航天员安全着陆,空间站无人驻守,外人可以偷着探访吗?

我国神舟十二号载人飞船的返回舱,搭载着3名宇航员顺利降落在东风着陆场,那么,在这两次“神舟”飞船交替过程中,就有一段时间的“空档期”,有人不禁要问了,我国空间站没有宇航员值守,会不会有其他国家的人趁机进入呢?

一、技术标准的高度统一,外人无法对接成功!我国的天宫空间站与国际空间站相比,对接口的最大不同就在于技术标准的高度统一,即所有对接口,无论对接载人飞船,还是货运飞船,都同样适用,兼容性、拓展性都极强,同时也避免了像美国龙飞船接近国际空间站那样,需要飞船腾挪对接口的问题。

我国空间站的核心构架,包括对接口技术优势,是国际空间站所不能比拟的,这也是天宫空间站技术的核心秘密之一,不但可以通过导向瓣内翻式异体同构周边对接模式,来提高太空追踪和太空救援效率,同时又提升了快速对接的成功率,因此,即使美国载人航天器与我国神舟飞船的对接口内径同为80厘米,也无法对接成功,他们也进不到天宫空间站里。

太空虽然远在天际,但是地球上有很多国家都有能力和技术发生航天探测器,那么趁中国空间站无人驻守的时刻,是否会有某些国家私自对接我国的空间站,从而实现私自探访的目的。首先宇航员要想进入我国的空间站要有两种途径,一是从地球上直接起飞实现对接,二是从国际空间站上实现远程的交流。

二、没有地面控制中心发出的指令信号,外人不会轻易探访!载人飞船和货运飞船与空间站对接,除了自主交会以外,还需要地面控制中心、宇航员的共同参与才能实现,没有地面控制中心发出的指令信号,飞船即使靠近了空间站,也无法进行对接,否则就极易引发碰撞事故,无论是对空间站,还是宇航员,都将造成严重灾难。如果我国的地面控制中心,发现了不明航天器接近空间站,也将迅速启动预案,调整空间站飞行姿态,提升或者降低轨道高度,以免发生碰撞事故。所以,即使有想接近的飞船,没等靠近时,就已经不处在同一轨道高度了,对接更是无从谈起。

掌握航天器与空间站交会对接技术的国家,只有美国、俄罗斯和我国,这项技术可以说属于目前科技领域的“天花板”,其他国家根本不掌握核心技术,也触及不到这个“天花板”。而美国和俄罗斯势必不会在众目睽睽之下,冒天下之大不韪。

三、掌握自主交会对接技术的国家,非常少!两个空间站都在绕地球运行,国际空间站的轨道高度大约在400公里,相对于赤道的平面倾角为52度,同样我国的空间站轨道高度也是400公里高度,但是相对于赤道的平面倾角为41度,因此说即使高度相同,但是平面倾角存在差异就无法实现互访。理想的状况是两个空间站平面倾角相同,轨道高度不同也是可以的。

其次是地面上发射飞船对接我国的空间站,神舟十二号载人飞船脱离空间站后,目前只有天舟二号在天和核心舱上,并且是从后向接口转向为前向对接口。空间站的组建就类似于搭建积木,在太空中实现机构对接并不是简单的技术,此前只有美国和俄罗斯掌握这项技术,我国是世界上第三个掌握自主交会对接技术的国家。

三位非常优秀的航天员乘神舟12号载人飞船前往空间站和核心舱,而根据中国载人航天工程办公室发布的消息,他们会在天上驻留长达三个月的时间,而这三名宇航员所做的工作,就是在轨道上停留三个月,进行舱外维护,设备更换和载荷科用等一系列操作。

通过此次神舟12号的成功发射,也让我们看到了时代的进步,之前发射的航天火箭提供给航天员的舱内活动空间是非常小的,而现在神舟12号有了一个很大的提升,虽然仍然对比其地面上比较局促,但是在天上这样的条件已经算是非常不错的了,而且为了提高航天员太空生活的舒适度,设计师们也煞费苦心的把舱内活动空间扩大了整整十倍。

四、想成为宇航员,必须要受到严格的训练!从天上发回来的来看,这些航天员的生活是非常有趣的,但是想要适应这样的生活确是非常难的,国家培养一个航天员的要求特别高,必须要经过长时间的训练,想要成为一名优秀的航天员,必须要考上空军航空大学飞行学院,毕业之后接受航天员的选拔,再加上严格的体检政审,而这只是进入航天队伍一个最基本的要求,在经过层层筛选之后,飞行员会学习到基本的理论知识,飞行训练,还要面临着定期的考核,等到考核条件全都过关之后,这才打开了通往宇航员的门。

结束语挑战1:针对性任务强化训练

重点关注宇航员的出舱能力,他们将成为“天和”核心舱的首批“入住人员”,还需要掌握舱外设备的调试工作,在长达三个月太空旅行期间宇航员会多次参加出舱活动,活动时间也相比较于从前大幅增加,不仅是空间舱内的工作时间还是工作强度都相比于从前有了大幅提升,这也就要求宇航员具备更高的操作能力和体力要求,尤其是耐力训练,一次高达六七小时,有时水下基本上航天员训练完之后,回来有时候吃饭拿筷子都费劲,非常辛苦。

挑战2:机械设计操作复杂

此次,空间站启用精度和载荷能力更高的机械臂,人机配合,实现全自动化操作,让空间站在轨建造维修成为可能。同时,从可操作性和复杂程度上看,荷载试验较从前发生了很大变化,不仅体现在航天服功能,以及背包都有所改进。

挑战3:执行空间站任务

以往在空间站通常只驻守几个星期,最长到过1个月,将来驻守时间将会大大延长,甚至三个月、六个月,宇航员技术实验也会更广泛,不仅需要舱内实验,还需要舱外实验,大量的空间科学实验、技术试验以及有效载荷操作构成了宇航员的每天生活,对航天员的专业知识储备和科学素养提出了极高的要求。

我国航天员能长期驻守在空间站,其任务可谓繁重,其任务更是关乎家伙,民族的方方面面。所以他们在空间站工作不只是为空间站的维护良好运行,为下一批航天员提供空间站的技术保障,其贡献更多更大是为百年大计,影响深远啊!

11年,因大意导致的悲剧,苏联3名宇航员牺牲在外太空

遨游天际一直是古人的梦想,自古以来就有不少明家,利用自己的聪明才智,创造了一些模仿鸟类的翅膀,等到火药诞生以后,更是有些人铤而走险,想要借助火药的力量蹿上天空。当然,这些现任们都是毫无例外地失败了,最终,直到莱特兄弟发明飞机为止,人类才终于得以升上天空,实现了自己的飞天梦。

飞上天空都是如此艰难,更别说是冲出大气层,去向更辽阔的宇宙了, 人类得以走出大气层与星星作伴,也都还是近代以来的事情 。有关于宇航员上天的消息,也是一直深受广大人民群众的注意,毕竟大家都曾梦想过飞天,有人实现了这一梦想自然是足够吸引人们眼球的。

不过,说到航天,其实当中是伴随着相当大风险的,根据资料显示,从人类走出大气层以来,一共有500多名宇航员,当中,有22名宇航员就为了这一登天任务而牺牲了。由此可见,要想航空航天,以人类目前的 科技 水平依然是伴随着一定的风险的, 也正是这些大无畏的宇航员们的付出,在为宇宙的 探索 夺取了如此多的宝贵资料。

说到宇航员牺牲的事情,其实, 对于他们来说风险最大的一刻并非是在外太空,反倒是从地球发射以及返回地球着陆的这两个瞬间是尤为致命 。因为要想让航天器成功上天,我们需要给予其巨大的动力,也因此航天器会与大气层产生剧烈的摩擦,所以待在其中的宇航员自然是面临了相当艰巨的挑战,这也难怪宇航员的筛选是如此慎重了。

要说航天器发射时的失事,在 历史 上其实可以找到不少的例子 ,比如说在1986年1月28日那天,美国发射了一架名为"挑战者"的航天器,相信大家也都是早有耳闻。这架"挑战者"就是在发射之后没过多久,由于机身无法负担剧烈的大气摩擦,瞬间发生了爆炸,最终成为了一道焰火,至于当中的那7名宇航员,自然也是全部丧生了。

不过我们今天要讲的并不是美国牺牲的那些宇航员,而是几名来自于前苏联的宇航员,而且, 这几名宇航员也是史上唯一牺牲在了外太空中的宇航员。 原本没有多少风险的外太空任务,为何会导致苏联宇航员丧命呢?其实当中也是存在一些巧合,甚至于如果足够小心谨慎的话,他们也本可以避免这一切。

11年6月6日,苏联发射了一架名为"联盟11号"的火箭,当中一共承载了三名宇航员,他们就是这一次太空任务的主要执行人。而他们也不愧为出色的宇航员, 第二天就完成了与空间站的对接,而且这还是人类史上首次完成的空间站对接工作,也让他们得以名载史册 。

而在与空间站对接完成以后,几名宇航员更是在空间站内生活了足足23天,更是获得了不少的数据。在太空站停滞完这么长的时间以后,他们的返程时间也便悄然到来了, 他们要将所获得的所有研究数据与成果再次输送回地面上,以供科学家们进行研究对比。

6月29日,这三名宇航员踏上了返回地球的征程,可想而知,此时的这三名宇航员的心情是恋恋不舍的,同时也是欢呼雀跃的,更是无比自豪的。 苏联人再次完成了这样一次航空航天上的壮举,远超此时正同样处于军备竞赛的美国,这足以让有着称霸地球的理想和抱负的每一个苏联人感到骄傲 。

然而,就在航天器返航时,这三名宇航员却突然发现了有些不对劲的地方, 航天器返回舱压力阀门的一颗螺丝钉发生了松动 ,由于螺栓的故障,舱内势必会被来自外界的真空给挤爆,然后威胁到舱内人的生命。不过, 这样的威胁按理来说并不是什么大问题 ,宇航员理应穿着宇航服执行自己的任务,真空的一时泄露并不会对身着宇航服的他们造成太大的影响。

原本只要把这颗螺丝拧好,一切便能完好如初了,然而,他们却因为螺丝松动这个小小的细节,而将自己的生命永远地留在了太空, 没想到此时的这三名苏联宇航员并没有穿着自己的宇航服 。要问为什么,因为经费上的拮据, 苏联仅仅准备了两件宇航服 ,按理说可以让一名宇航员在安全的地方待机,可此时的苏联却是相当急功近利,要求他们三人共同执行任务。

或许是盲目的自信,苏联人压根儿没想过在舱内也会发生这样致命的危险, 得到上级命令的这三名宇航员为了能够在狭小的舱内执行任务,选择了脱下宇航服共同作业 ,这也是没办法的事,因为倘若穿着宇航服,舱内则只能容纳两个人,于是,这三人便迎来了注定的结局,在空气泄漏完,真空充斥舱内的期间, 因为体液沸腾和急性缺氧而全员失去了自己的生命。

等到航天器到达地面的时候, 人们所能迎接的,也便并非是期盼中的航空英雄,而是三具冰冷的尸体。 这起无疑是令人感到十分遗憾了,也正是因为有了苏联的这一前车之鉴,后来的人们在设计航天器以及安排宇航员执行任务的时候都变得十分慎重,在此,我们也不得不祝愿那些前往外太空的宇航员们,他们的旅途务必要顺顺利利,并平平安安地返回地面。

没想到在世界航空史上竟然还有这样一段悲惨的插曲, 三名宇航员为了科学家的研究,无私地奉献了自己的生命 。这样的故事同时也是告诉了我们, 细节决定成败 ,想要成功,我们就千万不要在任何一个细节上打马虎眼,做好充分而又万全的准备,才能杜绝一切干扰,达到梦寐以求的成功。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。